정유업이 보여주는 산업계의 극일(克日)

지난해 한국 정유회사 정제능력이 사상 처음으로 일본을 제치고 세계 5위를 기록한 것으로 나타났다. 한국이 정제능력에서 일본을 제친 것은 국내에 석유산업이 태동된 1964년 이후 54년 만에 처음이다. 이것이 가지는 의미는 무엇일까?

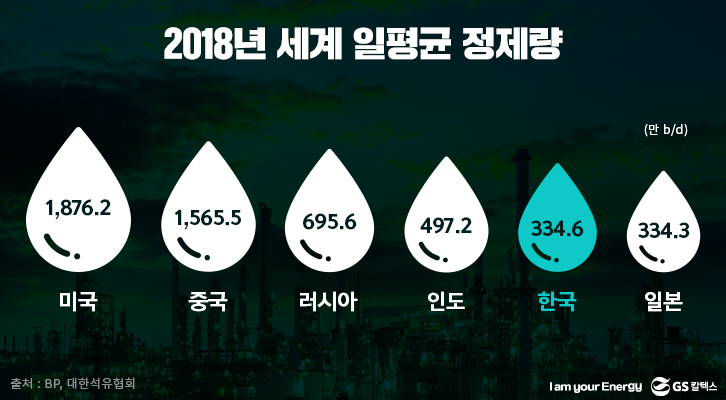

대한석유협회가 글로벌 에너지기업 BP의 `2018 세계 에너지 통계’를 분석한 자료에 따르면 지난해 한국의 일평균 정제능력은 334.6만배럴로, 일본(334.3만)을 제치고 5위에 올라섰다. 일평균 정제능력 기준 지난해 글로벌 1위는 미국으로 1876.2만배럴을 기록했다. 뒤를 이어 △중국(1565.5만배럴) △러시아(659.6만배럴) △인도(497.2만배럴)가 2~4위를 차지했다.

한국은 1960~70년대 중화학공업 육성 정책에 따라 안정적인 에너지 공급을 위해 정제설비를 확충하기 시작했다. 1980년대에는 급격한 경제성장에 따른 석유소비 증가에 맞춰 정제설비를 꾸준히 늘려왔다. 특히 2000년 이후 경질유 수요가 늘어나면서 수급 불균형이 생기자 정유사들이 약 11조원을 들여 2013년까지 고도화 시설을 확충해 기반을 다졌다. 2006년 이후에는 국내 정유4사 매출액의 절반 이상이 수출로 채워지면서 내수산업에서 수출산업으로 변모하기도 했다. 반면 일본 정유사들의 정제 능력은 1970년대 말이 정점이었다. 80년대 이후 급속한 인구고령화와 버블경제의 붕괴를 겪으면서 석유소비가 감소하기 시작해 정유사들이 정제설비를 꾸준히 폐쇄·감축해왔다. 그 결과 현재 정제능력은 1969~1970년 수준까지 하락했다는 게 대한석유협회의 분석이다. 지난해 전 세계 정제처리량은 일평균 8290만 배럴로 전년 대비 96만 배럴 늘어났다. 하루 평균 전 세계 정제능력도 전년 대비 143만 배럴이 늘어난 1억만 배럴을 기록했다. 이를 토대로 전 세계 정제 가동률을 계산해보면 82.9%를 기록한 것으로 전년(83.1%) 대비 가동률은 소폭 감소한 셈이다.

하지만 최근 미국을 위주로 글로벌 석유 생산량이 크게 늘어나면서 저유가에 정제마진이 하락하고, 중국 정유업계 구조조정 등 외부 악재가 이어지면서 사상 최대 실적을 이어오던 한국 정유업계도 실적 부진에 시달리고 있다. 올들어 이미 분기 적자를 기록한 국내 정유사들이 나타날 정도다. 특히 지난해 석유 생산량 증가는 사상 최대 규모였다. 주로 미국의 셰일오일 생산 때문이었다. 대한석유협회와 BP의 분석에 따르면 지난해 미국의 하루 평균 석유 생산량은 218만 배럴 증가했고, 석유수출국기구(OPEC) 국가는 34만 배럴 감소한 것으로 나타났다. 미국의 지난해 석유 생산량 증가량은 전 세계 석유 생산량 증가분(222만 배럴)의 거의 대부분(98%)를 차지하는 것으로, 전 세계 석유생산 역사상 유례가 없는 증산이었다. 1991년 사우디아라비아가 171만 배럴을 증산하고, 미국이 2014년 170만 배럴을 증산한 경우가 있었지만 지난해처럼 한 해 200만 배럴 이상을 증산한 것은 역사상 처음 있는 일이다.

반면, 소비측면을 보면 지난해 글로벌 석유소비에서 한국은 세계 8위를 기록해 하루 평균 279.3만배럴을 소비하고 있는 것으로 나타났다. 소비 부문 1위는 미국으로 하루 평균 2045.6만배럴을 소비했고, 뒤를 이어 중국(1352.5만배럴)과 인도(515.6만배럴)가 상위권을 차지했다. 국내 정유업계가 생산설비 투자를 꾸준히 늘려오면서 일본을 꺾고 글로벌 5위권에 진입한 것은 의미 있는 일일 것이다. 하지만 일본이 과거 고령화와 버블붕괴에 따라 급격한 수요 둔화를 겪었던 것을 반면교사로 삼아 국내 정유업계도 미래를 위한 투자를 게을리하지 말아야 할 것이다. 돌이켜보면 식민지배 100년도 안된 우리경제가 일어선 것은 `일본에 지지 않겠다’는 불굴의 도전 정신과 극복 의지 덕분이었다. 여기에다 정부의 산업정책에 따른 금융·세제 지원, 기업의 신속하고 과감한 투자, 국민의 근면·생산성이 맞물리면서 독립 후 40여 년 만에 올림픽을 개최하고 반세기만에 선진국 관문인 경제협력개발기구(OECD)에 가입하는 쾌거를 이뤘다. 국내총생산(GDP) 규모 세계 11위, 교역 규모 6위, `50-30클럽(인구 5000만 명 이상·1인당 GDP 3만 달러 이상)’ 7번째 가입 등 경제지표만 보면 선진국과 어깨를 나란히 할 정도다.

반면, 소비측면을 보면 지난해 글로벌 석유소비에서 한국은 세계 8위를 기록해 하루 평균 279.3만배럴을 소비하고 있는 것으로 나타났다. 소비 부문 1위는 미국으로 하루 평균 2045.6만배럴을 소비했고, 뒤를 이어 중국(1352.5만배럴)과 인도(515.6만배럴)가 상위권을 차지했다. 국내 정유업계가 생산설비 투자를 꾸준히 늘려오면서 일본을 꺾고 글로벌 5위권에 진입한 것은 의미 있는 일일 것이다. 하지만 일본이 과거 고령화와 버블붕괴에 따라 급격한 수요 둔화를 겪었던 것을 반면교사로 삼아 국내 정유업계도 미래를 위한 투자를 게을리하지 말아야 할 것이다. 돌이켜보면 식민지배 100년도 안된 우리경제가 일어선 것은 `일본에 지지 않겠다’는 불굴의 도전 정신과 극복 의지 덕분이었다. 여기에다 정부의 산업정책에 따른 금융·세제 지원, 기업의 신속하고 과감한 투자, 국민의 근면·생산성이 맞물리면서 독립 후 40여 년 만에 올림픽을 개최하고 반세기만에 선진국 관문인 경제협력개발기구(OECD)에 가입하는 쾌거를 이뤘다. 국내총생산(GDP) 규모 세계 11위, 교역 규모 6위, `50-30클럽(인구 5000만 명 이상·1인당 GDP 3만 달러 이상)’ 7번째 가입 등 경제지표만 보면 선진국과 어깨를 나란히 할 정도다.

하지만 아직 갈 길이 멀다. 잃어버린 20년을 겪은 일본과의 격차를 좁히긴 했지만 넘어야 할 벽이 수두룩하다. 섣부른 자만과 과도한 민족주의에 휩쓸려 반일에 집착할 때가 아니다. 불매운동이 능사가 아닌 것도 이 때문이다. 경제력 척도인 GDP만 봐도 우리는 G7 회원국인 일본에 비해 3분의 1 수준이다. 대일무역수지도 1965년 한일국교정상화 이래 한 번도 흑자를 못 내고 매년 200억 달러가 넘는 적자를 기록할 만큼 역조현상이 지속되고 있다. 국방비 역시 일본 방위비의 85%에 불과하고, 국제기구 진출 및 공적개발원조(ODA) 규모 등 외교력 차이도 크다.

이뿐만이 아니다. 국가 기초과학의 잣대인 노벨상 과학 분야 수상자는 일본이 21명인 반면 우리는 한 명도 없다. 4차 산업혁명 시대에 스마트 공장 및 국가별 최고기술 보유도 뒤지고 있다. 교육 경쟁력도 마찬가지다. 세계적 평가기관인 영국 THE가 조사한 `2019 아시아·태평양 대학 순위`에서 일본은 103개 대학이 이름을 올렸지만 우리는 29곳만 포함됐다. 일자리 또한 일본은 남아도는데 우리는 최악의 실업 사태를 겪고 있다.

이런 일본과의 격차를 줄이는 것은 결코 쉬운 일이 아닐 것이다. 일본을 뛰어넘는 `극일’에는 더 많은 노력이 필요할 것이다. 당장 연구개발이나 시설투자를 한다고 해서 성공으로 이어지는 것도 아니다. 정부는 일본 수출규제 대책에서 “핵심 20개 품목은 1년 안에, 나머지 80개 품목은 5년 안에 국산을 중심으로 공급을 안정시키겠다”고 발표한 바 있다. 산업 현장에선 이 장담을 현실성 있게 받아들이고 있지 않다. 부품·소재는 기술 사이클이 긴 산업으로 한국이 선진국으로 도약하려면 도전을 피해서는 안 되는 필수과목이긴 하다. 하지만 이는 최소 수십년 단위의 긴 안목을 갖고 기초체력부터 길러야 하는 초장기 프로젝트다. 시간과 공을 들여서 노력을 기울여야 한다는 걸 정유업계가 몸소 보여준다. 한국 정유업계가 일본을 뛰어넘는데 반세기가 넘는 세월이 걸렸다는 게 그걸 증명해주고 있다.

함께 보면 좋은 글

- [관련글] 2019 BP 세계 에너지 통계 분석 (2), ‘일본을 앞지른 한국 정유사 정제 설비능력’ >> 더보기

- [관련글] 사우디 석유시설 피격에도 국제유가 상승폭이 작았던 이유는? >> 더보기

- [관련글] [에너지학개론] 제22강. 우리나라의 석유 개발은 어떻게 이루어지고 있을까? >> 더보기

매일경제신문 산업부 한예경 기자

본 콘텐츠는 대한석유협회 석유협회보 <석유와 에너지>에 기고된 글에서 발췌하여 재구성한 것입니다.

본 콘텐츠의 IP/콘텐츠 소유권은 대한석유협회에 있으며 Reproduction을 제한합니다.

![크리에이티브 커먼즈 라이선스]()

GS칼텍스에 의해 작성된 본 콘텐츠는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-변경금지 4.0 국제 라이선스에 따라 이용할 수 있으며, 대한석유협회의 저작물에 기반합니다.